Гарвард еще не надоел? Потому что давеча всплыло красивое.

Мы уже знали (главным образом, из предыдущего судебного процесса), что Гарвард занимается дискриминацией при: (1) приеме на учебу, (2) приеме на работу, (3) назначениях на важные административные должности, (4) финансировании групп и центров.

А сейчас всплыло, что гарвардские академические журналы тоже занимаются дискриминацией – и при выборе статей, и при выборе редакторов. См. статью по ссылке в первом комменте.

То есть, мы, конечно, это знали. Но тут как с антисемитизом на мехмате МГУ в 1970х: есть люди, которые до сих пор уверены, что его там не было. Когда признание очевидного угрожает потерей приглашений в хорошие дома, ты не видишь очевидного. Словами Эптона Синклера, «Трудно что-то объяснить человеку, когда его зарплата зависит от того, что он этого не понимает».

Сначала немножко контекста, чтобы вы понимали, о чем речь. (Получилось множко контекста, но надеюсь, что интересно).

Лет 60 назад американские юрфаки (law schools), по большому счету, не были академическими факультетами. Их работой было не заниматься наукой, а готовить новых юристов. В этом они были похожи на другие профессиональные школы (бизнес-школы, медицинские, дантистов, архитектурные, журналистики, педагогические, и т.д.), которые тоже занимались в основном преподаванием, а не исследованиями.

Кроме преподавания, профессора юрфаков писали статьи. Но это не то, о чем вы думаете. Аудиторией этих статей были не ученые, а практикующие юристы и судьи. То есть это были, грубо говоря, статьи о том, как починить радиоприемник, а не о физике полупроводников.

Типичная статья профессора юрфака выглядела так: берем какой-то вопрос в законах, где автор считает доктрину плохо разработанной или необоснованно запутанной. Автор перечисляет прецеденты, где суды высказались на эту тему, анализирует их, и пытается их как-то синтезировать и сформулировать из этого разумный принцип. Который, собственно, он и предлагает с сегодняшнего дня считать «законом». И рекомендует судьям этот принцип открыто объяснять в решениях, а юристам – писать о нем в их документах в суд. (Так работает прецедентное право. Если интересно, напишите в комментах, могу написать больше. Там много неочевидного.)

Бывали исключения, но редкие. Сейчас не о них.

Где печатались эти статьи? На каждом уважающем себя юрфаке был свой журнал для публикации таких работ своих профессоров. Он назывался [Университет ] Law Review (Обзор Законов): Harvard Law Review, Stanford Law Review, Columbia и так далее. Иногда они назывались Law Journal, тут никакой разницы нет.

Издателями были фактически сами университеты. Формально эти журналы были самостоятельными юрлицами, но их главная ценность была в их названии – Гарвардский/Стэнфордский Обзор Законов – поэтому никто серьезно не считает их самостоятельными единицами. Они – часть юрфаков, чье имя они носят.

А редакторами этих журналов были студенты. Если вы уже подпрыгиваете на стуле – да, мы знаем, что студенты не могут быть редакторами научных журналов, потому что студенты ничего не знают. Заметьте, это даже не аспиранты, которые пишут диссертации, а именно студенты-юристы.

Чем оправдывалась эта система? Во-первых, тем, что студенты-редакторы выполняли в основном корректорские функции, а не функции отбора лучшего и стоящего, как редакторы настоящих peer-reviewed академических журналов. Студенты не выбирали статьи. Они просто принимали то, что им давали их профессора.

Во-вторых, студенты-редакторы по сути работали бесплатными ассистентами профессоров. Их «редакторство» состояло в том, что они внимательно смотрели на каждое фактическое утверждение (особенно о судебных решениях) и проверяли, верно ли пересказана суть. Идея была не в том, чтобы поймать профессора на вранье, а в том, чтобы выполнять работу заполнителя деталей. Временами профессора сдавали полуготовые версии и писали «тут добавить цитаты или факты прецедентов вот об этом», и студенты шли в библиотеку и искали цитаты и факты.

Почему студенты соглашались бесплатно работать в этих журналах? Тут – принцип Тома Сойера. Эта работа считалась очень престижной. Ее вписывали в резюме на первой строке. Известные юрфирмы брали только тех, кто поработал редактором такого журнала.

А как отбирали редакторов? Тут у профессоров был шкурный интерес: им хотелось, чтобы бесплатными работниками были лучшие студенты. Поэтому, традиционно, в редакторы брали после первого курса по результатом оценок, и брали только лучших студентов.

Получалось, что строка «редактор журнала» означала «в числе лучших 10% студентов после первого курса». А оценки первого курса – самые показательные, ибо все классы были обязательными и одинаковыми для всех.

В этой, так сказать, экологической нише система работала неплохо. Все знали, что факт публикации в журнале не означал качества, но означал тщательную проверку фактов и цитат.

Но потом пришли 70-е, и профессиональные школы (особенно юрфаки и школы бизнесов) решили стать академическими институтами. На факультетах финансов открыли журналы вроде Journal of Financial Economics, подчеркивая, что финансы – это не «как починить радио», а область экономики. То же на факультетах бухгалтерии (например, отркыли Journal of Accounting and Economics). И так далее.

Юрфакам бы тоже двинуться туда, но на юрфаках уже была отличная сеть университетских журналов, и никто не хотел что-то менять, прилагать усилия.

Профессора не хотели отказываться от бесплатных работников-студентов.

Студенты не хотели терять важную строчку в резюме.

Юрфирмам нравилось использовать членство в редколлегиях журналов, как сигнал о том, хорошо ли студент учился на главном курсе (первом).

Но постепенно что-то пошло не так. Профессора перешли с жанра суммирования судебных решений к жанру написания фантазий «как нам обустроить Америку». К 1990-ым процент статей, просто анализирующих доктрину, в топовых журналах упал; они сменились на типичные статьи профессоров-гуманитариев – «что такое справедливость?».

А тем временем из-за студенческих протестов на кампусах власть студентов значительно усилилась. (Помните письмо администрации Трампа Гарварду? Правительство требует уменьшить власть студентов и увеличить власть профессоров. Речь – об этом.)

Итак, студенты начали потихоньку захватывать власть в этих Law Reviews. Они изменили процесс выбора статей. Вместо того, чтобы просто печатать своих профессоров, студенты стали выбирать статьи из всех поданных, как настоящие редакторы.

Дальше-больше. Студенты создали новую систему выбора статей – редакционные коллегии, комиссии, голосования, кто что решает.

Но как студенты могут выбирать статьи, ведь они ничего не знают?

В 1990е-начале 2000х студенты еще осознавали свою некомпетентность, поэтому они использовали прокси – место работы автора.

Когда профессор подавал статью в юридический журнал, он вместе со статьей присылал свое резюме. И резюме – это было главное, на что смотрели студенты-редакторы.

Это было разумно – если ты сам не можешь оценить качество статьи, ты по крайней мере, можешь положиться на качество автора. А качество автора до тебя оценили другие профессора, принявшие этого автора на профессорскую должность. То есть редколлегии, так сказать, передавали на аутсорсинг профессорам свои решения, кого печатать. Ну, неплохо.

Конечно, в этой системе было море минусов – хорошим профессорам, попавшим в низко-рейтинговые университеты, было очень трудно пробиться в журнал, который все читают. Но этот выход был лучше, чем все альтернативы, ибо студенты не могли самостоятельно оценить качество печатаемого материала.

Еще в мои годы редактором такого журнала (в конце 1990х), мы в основном руководствовались авторскими резюме.

Но тут пришел Обама. С поддержки его администрации власть студентов взлетела. Студенты решили, что если им позволяется публично кричать на профессора за имейл о хэллоуинских костюмах (помните дело Кристакиса в Йеле в 2016?) и требовать, чтобы его уволили, то почему бы студентам самим не определять качество статей?

А главное, с какой стати студенты должны продвигать «системную иерархию», основанную на месте работы автора, вместо того, чтобы с ней бороться в целях социальной справедливости?

И принцип выбора статей в юридических журналах перешел с «у него – лучшее резюме» к демографическим квотам и политкорректным темам.

В последние лет десять шанс опубликоваться в топовом журнале для белого мужчины стал мизерным. И все это знали.

Да, и последний шаг – чтобы внедрить такую редакционную политику, нужно было изменить состав студентов-редакторов, а для этого – процесс приема в редколлегии.

Как я говорила, в старой системе (где-то до 90х) прием в редакторы был по результатам отметок в обязательных классах первого года. Это приводило к предсказуемому демографическому составу редакций.

В мое время (конец 1990х) отметки составляли только часть требований к кандидатам. Главная часть была выполнить «редакционное задание». Оно не требовало большого ума, но зато требовало большой усидчивости – нужно было вычитывать длинный текст. Муть, конечно, но хоть какое-то отношение к работе редакторов. Это увеличило процент меньшинств, но, похоже, недостаточно.

Со времен Обамы и особенно Байдена редколлегии перешли на прямые демографические квоты. Во многих журналах кандидатов просят написать эссе о том, как они пострадали от институционных измов и как их присутствие в редколлегии усилит «разнообразие».

Некоторые студенческие журналы (в том числе гарвардский) делают вид, что их волнует качество печатаемых статей. Они иногда просят профессоров написать «рецензию» на статью. Но это не имеет ничего общего с настоящим процессом peer review. Совершенно. Если интересно – напишите в комментах, расскажу. Студенты собирают эти рецензии от профессоров и игнорируют их. И все равно выбирают статьи по демографическому принципу. Профессора это уже отлично знают, и поэтому отказываются играть в эти игры.

Вот, например, я. Я лично, по просьбе редакторов Harvard Law Review, написала им две рецензии. Обе отрицательные. Одна – не просто отрицательная, но крайне, бомбически, разгромная.

Обе статьи все равно напечатали. Ибо демографические характеристики авторов.

Больше не буду им рецензировать.

Но тут вы скажете, мол, а где твои доказательства?? А? А?

Да, сейчас лучшие журналы очень мало печатают белых мужчин, даже главных звезд. Но может быть, они вовсе и не звезды, и это раньше их незаслуженно печатали?

Не было в МГУ никакой дискриминации против евреев.

Всевыврети.

Наконец мы добрались до этого журналистского расследования.

Журналисты этого издания, The Washington Free Beacon, нашли крысу в главном юридическом журнале Гарварда, Harvard Law Review. Этот смелый человек слил частную переписку редакторов и рецензии на полученные статьи.

Оказалось, Harvard Law Review в открытую занимается дискриминацией против белых авторов и белых редакторов.

Например.

Во-первых, о дискриминации при приеме студентов в редакторы.

В 2021 году Harvard Law Review принял новые правила: с тех пор только около половины членов редакции принимают по оценкам первого года. Остальные выбираются «комиссией по комплексному рассмотрению». «Главный приоритет» этой комиссии, согласно резолюции – включение «недопредставленных групп» – определяемых по расе, гендерной идентичности и сексуальной ориентации кандидата.

Во-вторых, они используют расовый фактор почти на каждом этапе процесса отбора статей.

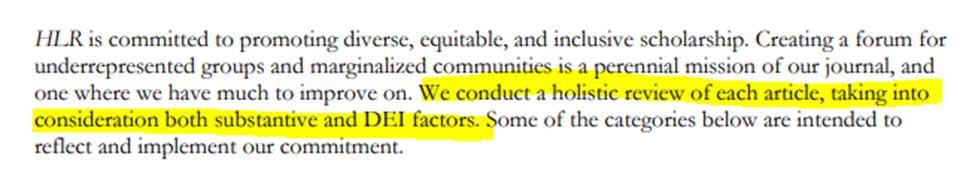

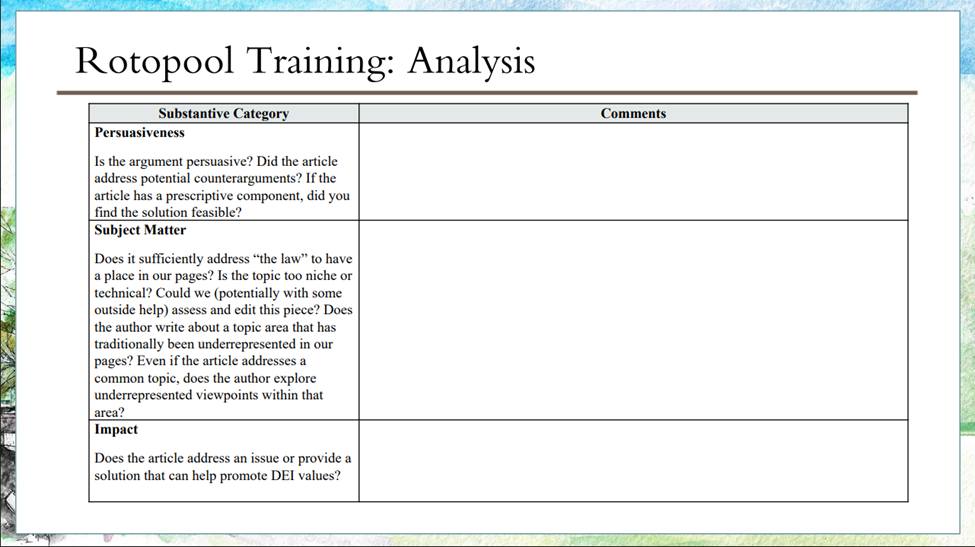

В их официальном внутреннем документе о принципах работы написано: «HLR стремится содействовать разнообразной, справедливой и инклюзивной науке. Создание форума для недопредставленных групп и маргинализированных сообществ является постоянной миссией нашего журнала. В этой миссии мы должны значительно улучшить свою работу. Мы проводим целостный обзор каждой статьи, принимая во внимание как содержательные факторы, так и факторы DEI.»

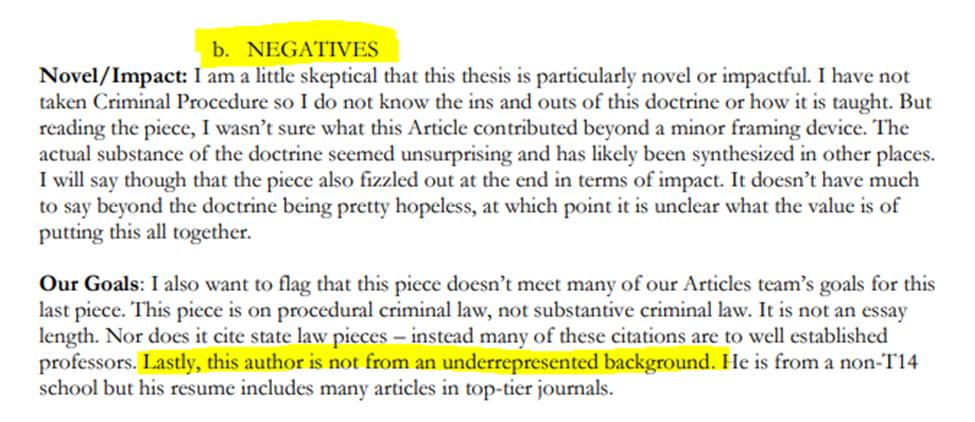

Редакторы-студенты регулярно отвергают или продвигают статьи на основании расы автора. Например, в одном редакционном решении редактор пишет, «Негативное [т.е., почему не публиковать] «автор не относится к недопредставленным группам» (т.е., белый).

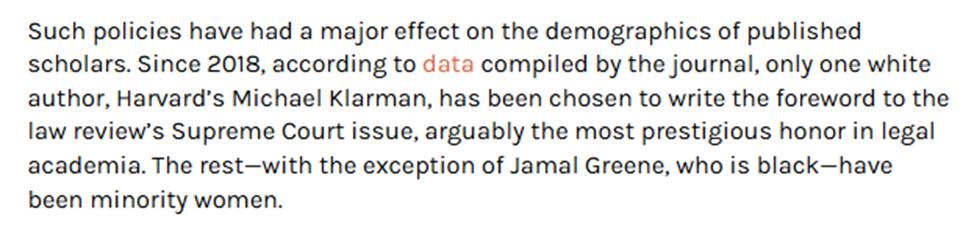

Отражаются ли эти действия на том, что публикуется в журнале? Конечно, да. Например, журнал ежегодно публикует один выпуск «Верховный Суд», где разные профессора анализируют решения Верховного Суда. Это очень престижный выпуск. Для каждого выпуска выбирают одного профессора, чтобы написать вступление. Это тоже очень престижно. (У меня нет собаки в этой драке, я не пишу о Верховном Суде.)

Так вот, с 2018 года на эту должность попал только один белый мужчина. Был один черный мужчина, и все остальные – женщины-меньшинства.

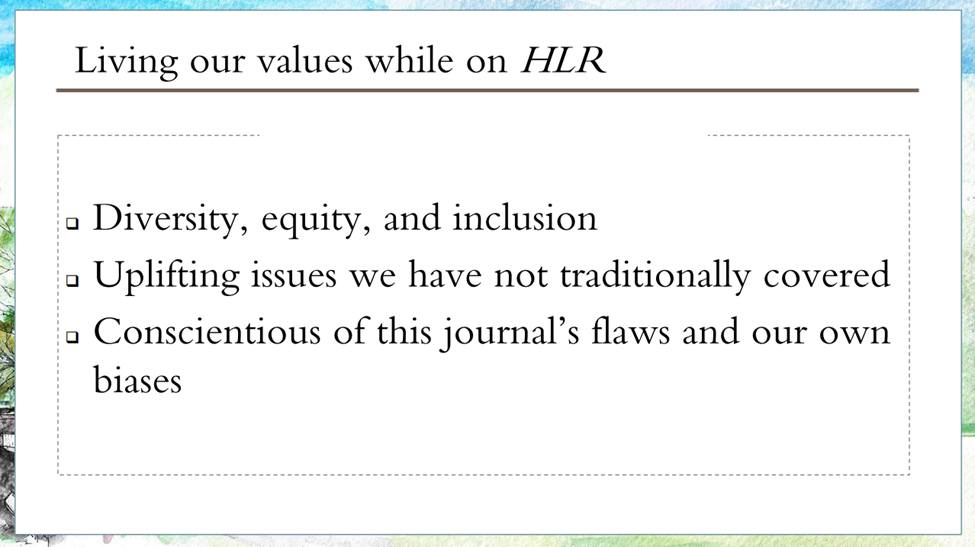

В 2023 году журнал проводил ежегодный треннинг новых редакторов. В нем говорилось, что «наши ценности» – это DEI,

и что при отборе статей редакторы обязаны учитывать, продвигает ли этот выбор статьи ценности DEI.

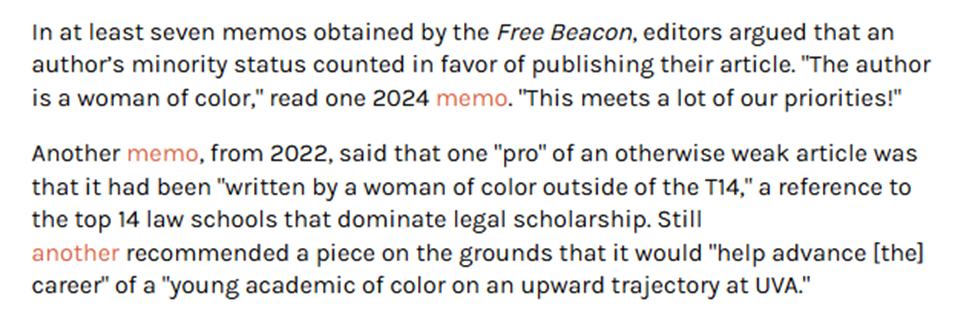

Гарвардский инсайдер передал журналистам «как минимум семь отчетов» от студентов-редакторов, где авторы в открытую рекомендовали публикацию из-за того, что автор – меньшинство или член другой предпочитаемой группы.

А вот совершенно замечательная история о том, как так получилось, что с 2018 года только один белый мужчина был автором вступления в ежегодный выпуск «Верховный Суд».

Эта история немного потрясла даже меня – не тем, что дискриминация происходила, мы все об этом знали – а тем, что студенты-юристы Гарварда настолько оборзели, что забыли кардинальное правило всех правонарушителей – ничего об этом не писать, а написал – сразу уничтожь. Они все свои нарушения закона записали это и превратили в отличное доказательство для суда. (Спасибо тебе, безымянная смелая крыса, которая слила переписку журналистам!)

А потрясающая ситуация была такой.

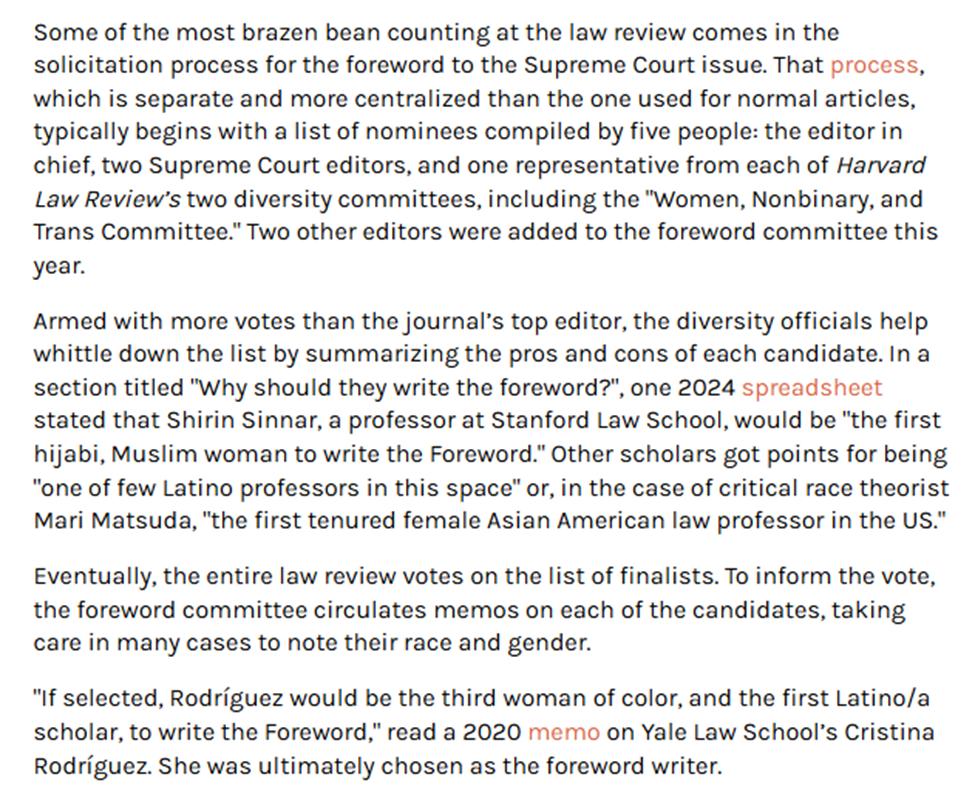

Для ежегодного выпуска «Верховный Суд» Harvard Law Review использует особый процесс, не такой, как для публикации обычных выпусков. В выпуске есть один автор предисловия, и это ужасно престижно. Чтобы выбрать автора предисловия, студенты собирают особую комиссию.

Комиссия составляет список номинантов, который они потом передают всем редакторам на общее голосвание. Но редакторы выбирают только из списка, составленного комиссией. Если комиссия выставляет только DEI кандидатов и/или крайне левых, у остальных редакторов просто нет выбора. Они выбирают лучшего из худших.

В комиссию входят пять человек: главный редактор журнала (обычно умный студент, хотя нередко по каналам DEI пробиваются политкорректные болваны), два редактора выпуска Верховного Суда (тоже обычно умные студенты, хоть бывают исключения), и – внимание! – по одному представителю от каждого из двух комитетов по «разнообразию» Harvard Law Review, включая «Женский, небинарный и трансгендерный комитет». В этом году в комиссию были добавлены еще два редактора. По контексту понятно, что тоже из групп поддержки DEI.

Результат: в комиссии по выбору автора предисловия – большинство DEI бюрократов.

Члены комиссии вместе сокращают список, суммируя плюсы и минусы каждого кандидата и отправляет результаты всем редакторам.

В 2024 году эта рассылка содержала следующие перлы. В разделе под названием «Почему они должны написать предисловие?» в одной из электронных таблиц было указано, что Ширин Синнар, профессор юрфака Стэнфорда, будет «первой мусульманкой в хиджабе, которая напишет предисловие».

Другие кандидаты получили баллы за то, что были «одним из немногих профессоров-латиноамериканцев в этой области».

Еще одна, «критический расовый теоретик» Мари Мацуда, получила баллы за то, что она -- «первая женщина-профессор права азиатско-американского происхождения в США».

В 2020 году комиссия написала о кандидате Кристине Родригез и Йеля: «Если ее выберут, Родригес станет третьей цветной женщиной и первым латиноамериканским ученым, написавшим предисловие». Ее и выбрали в качестве автора предисловия.

И так далее. Очень рекомендую прочитать статью по ссылке. Там полно работающих ссылок на источники.

Послесловие

Если вы, в процессе чтения этого опуса, многократно вскакивали со стула с криком, что, черт побери, у вас на юрфаках творится!!! – то вы правы. Что, черт побери, у нас творится.

Эта система журналов, редактируемых студентами, имеет огромное влияние на все аспекты нашей академической работы.

Наши статьи читаются, как статьи, написанные для кретинов – потому что они и были написаны для кретинов, которые принимают решения о публикации. Наша аудитория – не другие профессора, а студенты-редакторы, ибо если они не примут статью, то до профессоров она не доберется.

Да, из-за этого наши статьи такие длинные – мы должны объяснить студентам-редакторам всю предысторию о том, почему мы вообще пишем на эту тему.

Да, из-за этого в наших статьях полно потрясающих (в чем-то постыдных) преувеличений вроде «никто никогда не подумал вот этой великой мысли» или «эта статья перевернет ваше представление о коде банкротства!» или «вы проснетесь другим человеком после того, как вы прочитаете эту статью о процессуальном кодексе в Небраске!».

Мы это пишем, потому что студенты на это ведутся. А взрослые редакторы – нет.

Да, профессора-юристы были первыми, кто использовал трюки Тиктока в абстрактах к научным статьям.

Если вас интересует философия науки или социология науки, то тут прям кладезь – как институты распространения знаний формируют то, какие знания создаются, кем, и почему.

Аспиранты-общественнонаучники! Вам сюда.

На эти темы у меня полно ценных мнений. Но это – для другого сообщения, ибо тут и так «Война и мир». Кому интересно что-то конкретное – пишите в комментах, разовью темы. Здесь я все-таки хочу о Гарварде.

Последний комментарий. Заметьте, наша безумная система журналов, редактируемых студентами, была создана для мира, где нет DEI. Где студенты знают, что они ничего не знают, и не пытаются влезать в выбор статей. Не навязывают миру свои глубокие мысли и свою политику, а просто используют работу в журнале, чтобы улучшить свое резюме, получить работу попрестижнее, и может быть, подружиться с профессором.

В том мире эти журналы хлипко-зябко, но могли существовать.

Но в мире DEI они существовать не могут.

Обама и Байден, которые навязали DEI университетам под угрозой дефинансирования, нанесли колоссальный урон академической работе на юрфаках. Наши журналы абсолютно выродились. Они теперь полностью основаны на дискриминации.

Те, кто хотел это видеть, уже давно всё видели. Ну, а теперь и остальные могут полюбоваться.

Comments (1)