Я не уверен в том, что Томас Гоббс использовал выражения «хорошие англичане» или «белое пальто» по отношению к своему эмигрантскому окружению. Но, судя по его отношениям с этим окружением, вполне мог. И, в общем, было за что.

Чуйка у Гоббса была звериная. Еще в 1640-м, когда до «Великой ремонстрации» Кромвеля королю Карлу I оставался год, Гоббс почувствовал себя «человеком с мишенью на спине». Дело было в его небольшом трактате, так и не опубликованном, но разосланном «некоторым достойным джентльменам, которые, к несчастью, сохранили его копии». Стоило парламенту отправить в Тауэр архиепископа Лода и графа Страффорда, Гоббс очень быстро собрал свои рукописи и телепортировался в Париж, «был первым, кто бежал». Не зря он писал в автобиографии, что его мать, узнав о приближении испанской Армады, родила его до срока, «…тем самым дав жизнь двум близнецам: мне и страху». Впрочем, в 1640-м ему реально стоило опасаться. Для рвущейся к власти пуританской буржуазии Гоббс – выходец из пролетариев умственного труда, дослужившийся до властителя дум придворной аристократии – был идеологическим врагом.

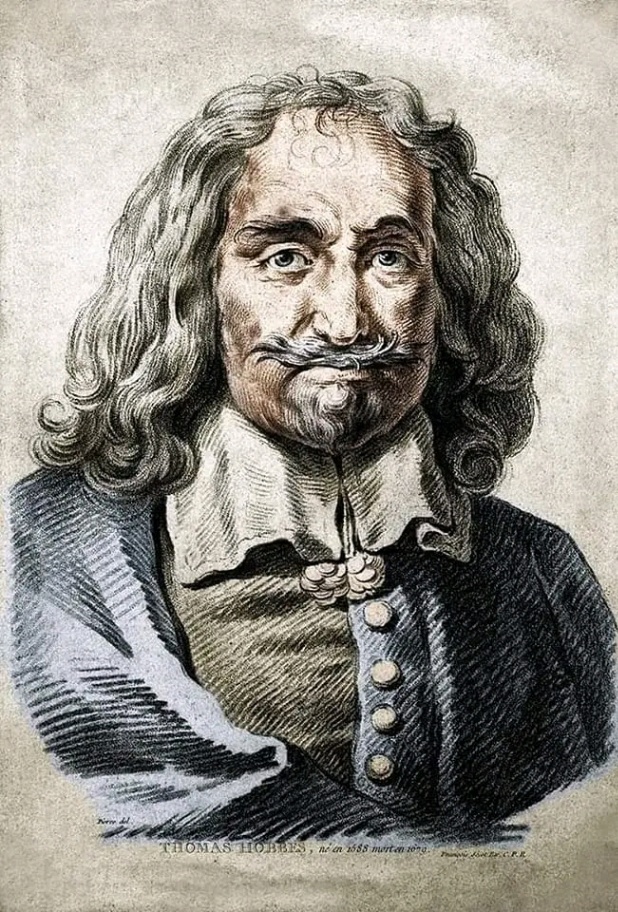

В Париже он сразу сел переписываться с великими европейскими мыслителями, в которых поочередно разочаровывался. А тут как раз и полку эмигрантов прибыло – на континент устремился поток роялистов, бездарно проигравших свою битву за Англию. Английские роялисты в Париже образовали плотное классово-политическое сообщество. Гоббс для них был «частично своим» – кто бы еще учил их детей математике? И в год казни короля профессор Гоббс получил выгодное предложение – стать домашним учителем юного наследника, Карла Второго, как раз прибывшего в Париж на пару лет. Весь 1649-й год Гоббс провел в бесконечных спорах с «морализаторствующими бездельниками», чьи руки были заточены под винные бокалы куда лучше, чем под перо или шпагу. Там же, в кругу роялистов, он и написал свой «Левиафан». А потом – началось. Англиканская церковь обвинила его в богохульстве. Католическая – в нападках на Папу Римского. Аристократы – в предательстве. А тут еще, как назло, его воспитанник Карл II свалил в Голландию. Гоббс пытался что-то объяснить, доказать… Но культура отмены в XVII столетии была куда последовательнее ее вялого современного подобия – на Гоббса посыпались угрозы убийства. Вот тогда он и эмигрировал из эмиграции. Вернулся в кромвелевскую Англию после 11 лет отсутствия, решив предстать перед судом и принять смерть на родине.

Для Кромвеля его возвращение было подарком. Еще одним свидетельством несостоятельности изгнанных роялистов. Парламент «простил» Гоббса и оставил его в покое – писать свои труды в укромной деревеньке.

Однако началась реставрация. И эмигранты вернулись в Лондон – вершить свой праведный реванш. Джентльмены ничего не простили и ничего не забыли. Гоббсу припомнили, что «он бросил своего короля в трудную минуту» и написал «свой омерзительный пасквиль – Левиафан» по методичкам тирана и антихриста – Кромвеля. Все это было, разумеется, неправдой. Но тут случилось неожиданное. Гоббс устал бояться. Пережил своего близнеца – страх. И начал так жечь напалмом, что вернувшиеся к власти аристократы нервно отползли в сторону. В своих «Соображениях о репутации, лояльности, манерах и религии Томаса Гоббса» (которые Гоббс скромно написал о себе в третьем лице) он припомнил каждому из своих критиков как они пытались усидеть на двух стульях, как продавали парламенту секреты королевского двора и как периодически меняли стороны в конфликте.

Конфликт прервал непосредственно король Карл Второй. Он не забыл своего старого учителя. Пригрозил некоторым его наиболее ретивым оппонентам. Назначил пенсию, а на полях «Билля о богохульстве» – который был призван дожать религиозных диссидентов – написал: «Если этот закон направлен лично против мистера Гоббса, можете засунуть его себе в…» (впрочем, за точность перевода я не ручаюсь).

Гоббс умер в 91 год.

Его последние слова – «Великий прыжок в темноту» – одинаково хорошо описывают и его политическую теорию, и его опыт релокации.